https://stormmuseum.de/wp-content/uploads/blog/Barbara-Regina-Dietzsch-Eurasian-Bullfinsh-1716-1783-1.jpg

713

634

Judith Windel

https://stormmuseum.de/wp-content/uploads/2020/06/TSM_LOGO_alte_NEU04.png

Judith Windel2026-01-08 13:11:262026-01-08 13:11:26Bötjer Basch – Macht und Ohnmacht der Sprache (2/2)

https://stormmuseum.de/wp-content/uploads/blog/Barbara-Regina-Dietzsch-Eurasian-Bullfinsh-1716-1783-1.jpg

713

634

Judith Windel

https://stormmuseum.de/wp-content/uploads/2020/06/TSM_LOGO_alte_NEU04.png

Judith Windel2026-01-08 13:11:262026-01-08 13:11:26Bötjer Basch – Macht und Ohnmacht der Sprache (2/2)Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag:

10.00 bis 17.00 Uhr

Samstag und Sonntag:

14.30 bis 16.30 Uhr

Die nächsten Stormtage 2026

finden am ersten Juli-Wochenende statt,

3., 4. und 5. Juli 2026.

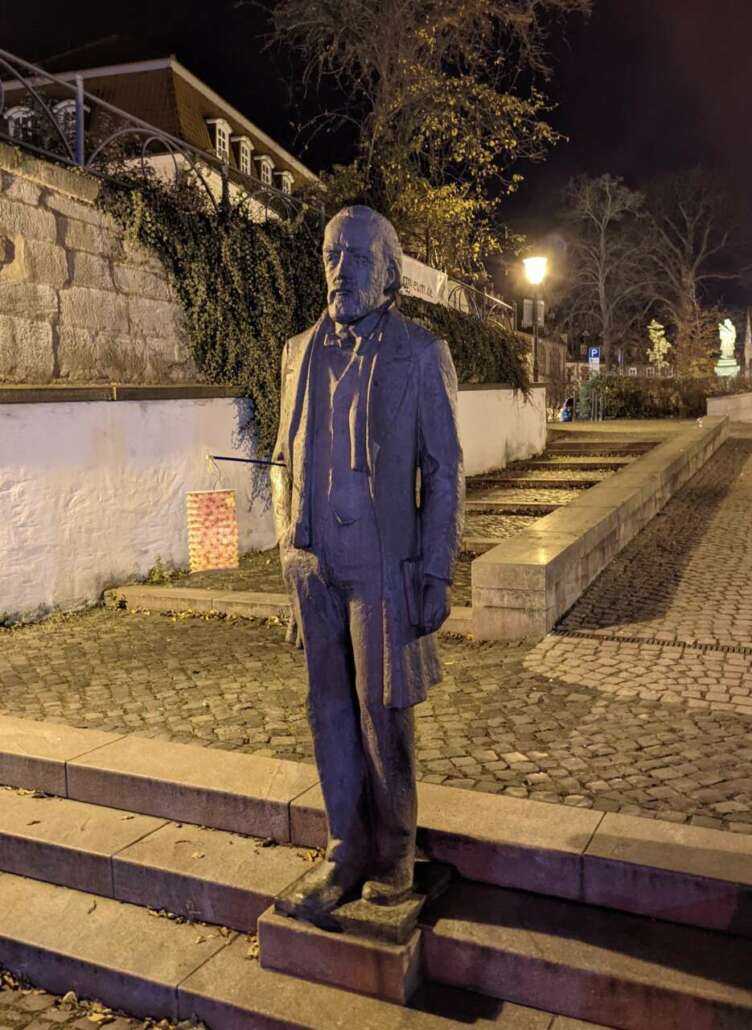

„Kommen Sie nur einmal her; es ist hier in der Tat reizend zu leben.“

Theodor Storm, 1856

Aktuelle Blogbeiträge

Die nächsten Veranstaltungen

Das Literaturmuseum „Theodor Storm“ befindet sich seit seiner Eröffnung 1988 in den Räumen eines der ältesten Häuser der Stadt, in dem 1436 im fränkischen Fachwerkstil errichteten Mainzer Haus.

Die Dauerausstellung präsentiert in sechs Räumen die Lebenswelt und das künstlerische Schaffen Theodor Storms zwischen 1856 und 1864.

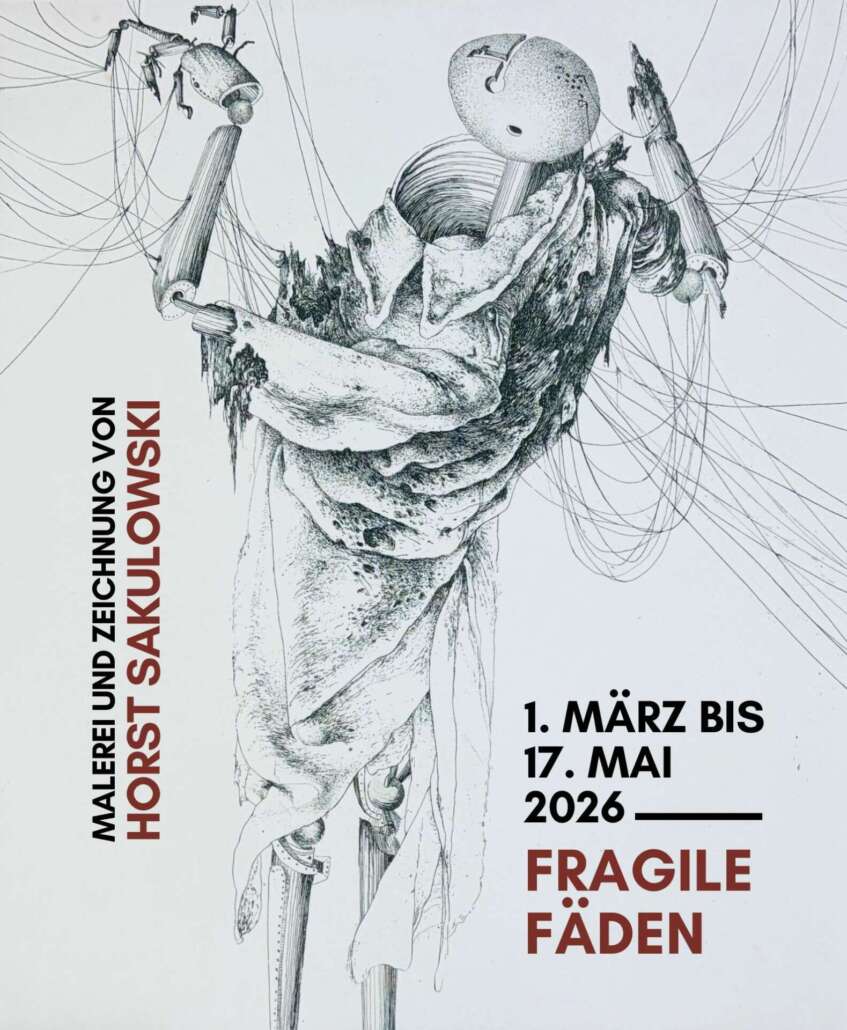

Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen das laufende Veranstaltungsprogramm.

Tipp: Nach dem Öffnen des Links und Starten des Rundgangs können Sie unten rechts in den Vollbildmodus wechseln.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Matterport. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.