Der dichtende Gärtner und sein singendes-klingendes Notizheft (2/2)

Otto Storms Notizheft: Inhalt und Einordnung

Zum einen sind unter dem mit „Fach Notizen“ betitelten Textteil teils sehr fachspezifisch-diverse botanische Aufzeichnungen zu finden. Diese sind 1855 entstanden. Vor allem dieser Teil ist lediglich fragmentarisch zurückgeblieben und erschwert den Aufbau eines zusammenhängenden Kontextes während des Lesens bzw. Übertragens. Die „Fach Notizen“ beinhalten unter anderen eine mythologisch durchdrungene Darstellung zur Geschichte der Rose, eine Beschreibung zur Beschneidung von Hecken, ein Kommentar zum Anbau zweier Sorten von Erdbeerpflanzen und deren geerntete Früchte, eine Übersicht über verschiedene Hyazinthen-Sorten mit erzielten Wachstums- sowie Züchtungserfolgen.

Dahingehend wird Otto Storms sehr vielfältiges Angebot sowie breites Interesse an allerlei Pflanzenarten für seine Kunst- und Handelsgärtnerei verdeutlicht, was dem bisherigen Erkenntnisstand entspricht. Im Übrigen kam das auch dem zeitgenössisch zunehmenden Interesse an breitgefächerten Zier- und Nutzgärten entgegen. Damit arbeitete Otto den Bedürfnissen seiner Kunden zu, woraus sich gleichsam die wirtschaftlich-ertragreiche Grundlage für seine Gärtnerei ergab.

Von durch Otto selbst geschaltete Zeitungsanzeigen ist zum Beispiel bekannt, dass er mit Gemüse und Gemüsepflanzen, Sommerblumen, Levkoyen-Pflanzen, Topfgewächsen und später ebenso mit Saatgut handelte. Zudem bewarb er immer wieder die Herstellung von Blumenbouquets sowie Blumenkränzen. Allein in Anbetracht der von Otto Storm gezüchteten Sorten an Fuchsien, die im 19. Jahrhundert immer mehr gefragt waren, lässt sich eine stolze Zahl an 72 verschiedenen Arten nachweisen. In Briefen legte Theodor Storm die fortschreitenden Baumaßnahmen zur Weiterentwicklung der Gärtnerei dar. So entstanden im Laufe der Zeit mehrere Gewächshäuser. Darunter befand sich auch ein sog. Vermehrungshaus, also ein Gewächshaus mit Heizung, sowie ein sog. Kalthaus bzw. Frigidarium. Das letztere ist dafür zuständig, dass im Winter eine erhöhte Temperatur (zwischen 5 und 6 Grad Celsius) für gewisse Pflanzenarten vorherrschen kann.

Zum anderen wartet der zweite Textteil unter der Überschrift „Fortsetzung des Bandes M. Fortsetzung der Album-Blätter zur eignen Erinnerung“ mit einer Auflistung zu verschiedenen Anlässen sowie unterschiedlichen Personen gewidmeten, selbst verfassten Gedichten und Liedern des Gärtners Storm auf. Datiert sind sie von 1858 bis 1860. Das erste Lied sowie das erste Gedicht sind in dem Rahmen von Aufzeichnungen über eine Abschiedsfeier „des Kleinen nach Potsdam“ inhaltlich eingebunden. Leider konnte bisher nicht aufgedeckt werden, welche Identität sich hinter dem „Kleinen“ verbirgt. Es erscheint allerdings wahrscheinlich, dass es sich bei ihm um einen Lehrling Ottos in der Gärtnerei gehandelt haben könnte. Das würde gleichfalls den Grund der Abschiedsfeier und den Fortgang des „Kleinen“ nach Potsdam erklären (vielleicht in die Gärtnerei, wo Otto vor ihm das Handwerk gelernt hatte?).

Neben lokalbekannten, historischen Persönlichkeiten aus Heiligenstadt, begegnen dem Lesenden innerhalb dieses Textteils Theodor Storm und der Landrat Alexander von Wussow wieder. Letzterer war einer der engsten Freunde, die Theodor in Heiligenstadt für sich gewann. Außerdem war von Wussow samt Familie dessen Nachmieter in dem Wohnhaus auf dem Grundstück Ottos vor dem Kasseler Tor. Besonders bemerkenswert ist Ottos schriftlich hinzugesetzte Bemerkung in Bezug auf die „Hochzeit des Fräulein K. v. Kaysenberg 24. Januar 1859“. Denn zu dieser Feier habe Theodor Otto darum gebeten, für Alexanders Sohn Johannes (Hans) „einige Worte zu machen“, die dieser dem Brautpaar habe vortragen sollen.

Die in dem Notizheft hinterlassenen Gedichte werfen ein neues Schlaglicht auf Ottos Interesse an der Schaffung eigener Dichtkunst. Anhand dem zweimaligen Überschriftzusatz „Fortsetzung“ wird einerseits ersichtlich, dass diese uns nun bekannten Gedichte nur eine Auswahl dessen bilden, was Otto Storm noch an Lyrik niedergeschrieben haben muss. Andererseits scheint Theodor Storm das Dichtungstalent seines Bruders zumindest zu Unterhaltungszwecken anerkannt und unterstützt zu haben. Aus einem Nachruf auf Otto Storm von einem bisher unbekannten seiner Freunde geht hervor, dass Otto bereits während seiner Kindheit gerne zusammen mit seinen Geschwistern gedichtet habe. Zusammen mit Theodor habe er Ensembles aus Gedichten und darauf abgestimmten Bildern erstellt:

„Damals waren allerdings die Rollen vertauscht: der ältere Bruder Theodor zeichnete die Bilder, zu denen stets der jüngere Otto, als der gewandtere Gelegenheitsdichter, die Verse schmieden mußte.“ (In: Mitteldeutsche Volkszeitung „Eichsfeldia“ vom 29. März 1908)

– Eine durchaus spannende und unerwartete Wendung, dass während der gemeinsamen Kindertage noch Otto derjenige der beiden Brüder gewesen war, der sich in dieser Weise als Dichter hervorgetan hatte.

Die Leidenschaft an Lyrik hatte während Ottos Berliner Lebensjahre weiterhin bestanden. In einem Brief an den Vater hatte Theodor beispielsweise geschildert, dass Otto seinen Neffen gerne Verse in ihre Bücher geschrieben habe. Im Angesicht dieser dichterisch, zumindest im privaten Umfeld regen Vergangenheit mag es nicht verwundern, dass Otto Storm Gedichte hinterlassen haben muss. Allerdings haben wir mit diesem Notizheft nun endlich einen direkten Nachweis mit Zugang zu beispielhaften Erzeugnissen bekommen können.

Unter den durch das Notizheft weitergegebenen Gedichten sind viele in einem humorvoll-unterhaltenden Ton verfasst. An seine Freunde Philipp Huschenbett und „Nachtigall“ richtete er öfters lyrische Neckereien. Diese beschäftigen sich thematisch mit Liebe zu Frauen, Ehe und (vorherigem) Junggesellendasein. „Nachtigalls“ Identität konnte bisher nicht ermittelt werden. In einem Gedicht, in dem Otto ihn direkt anspricht, benennt er ihn einmal als „Karl“.

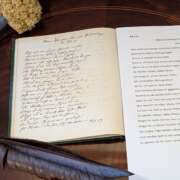

Allerdings schwingt in manchen Gedichten auch eine tiefgreifend emotionale Ausdruckskraft mit, so zum Beispiel in jenem, das Otto Storm seiner „Schwiegermutter zum Geburtstage den 28/4.59“ widmete (siehe Beitragsfoto). Die im Gedicht Adressierte war die Mutter von Ottos erster Ehefrau Wilhelmine, geb. Schoenewald, aus Hamburg.

Auffällig ist, dass Otto für Theodor oder dessen Familie kein einziges der Gedichte im Notizheft schrieb. Mag das von der konfliktreichen Beziehungsentwicklung der beiden Brüder während der gemeinsamen Heiligenstädter Lebensjahre herrühren? Oder würden stattdessen in bisher verschollenen Gedichten von Otto welche aufzufinden sein?

Anhand der Notizheft-Gedichte erscheint uns Otto Storm als geselliger Mensch, der seine Dichtkunst gerne mit geliebten Menschen teilte. Diese wollte er damit wohl vordergründig zum Lachen zu bringen. Er nutzte seine Gedichte aber genauso als Vehikel, um Gefühle darin zu verarbeiten, und jene seinen Mitmenschen zu feierlichen Anlässen auf diese Weise offen mitzuteilen. Darüber hinaus scheint es ihm äußerst wichtig gewesen zu sein, die in den Versen gebündelten Erinnerungen für sich selbst zu bewahren. Dafür legt das Notizheft trotz teils fragmentarischem Zustand und allerlei Transkriptionstücken ein eindrucksvolles Zeugnis ab.