Die Palmsonntagsprozession und das Werk „Erbe“ von Annett Schauß

Die Palmsonntagsprozession am 13. April 2025, Foto: Daniela Scheele

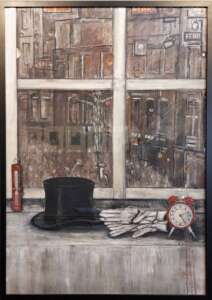

Annett Schauß, „Erbe“, 2025, Mixed Media auf Papier, 100 x 70 cm.

Auf den ersten Blick zeigt das Werk mit dem Titel „Erbe“ eine momenthafte Aufnahme der Palmsonntagsprozession, wie sie in Heilbad Heiligenstadt seit dem 16. Jahrhundert abgehalten wird: Eine überlebensgroße Holzfigur des gekreuzigten Jesus sowie 5 weitere Stationsbilder aus seinem Leidesweg werden von 54 Palmsonntagsträgern durch die Straßen der Innenstadt transportiert. Die Träger sind festlich in Schwarz, mit Zylinder und weißen Handschuhen gekleidet. Zwischen den Figuren gehen Gläubige und singen religiöse Lieder, dabei werden sie von 4 Musikkapellen begleitet. Die zweistündige Prozession beginnt um 14:00 Uhr an der St. Marien Kirche und endet um 16:00 Uhr in der Lindenallee.

Doch die Prozession wird im Werk von Annett Schauß aus der Distanz beobachtet. Ein Fenster trennt den Betrachter von dem Zug der Gläubigen ab. Vor ihm liegen ein schwarzer Zylinder, weiße Handschuhen und zwei Uhren. Diese Objekte spielen auf die Tradition des (Ver-)Erbens an. Denn über Generationen hinweg wird die Ehre, ein Träger der Prozession zu sein, innerhalb der Familien – von Vater an Sohn – weitergegeben. Schlüpft der Bildbetrachter also in die Rolle eines ehemaligen Trägers, der seine Würde bereits vererbt hat? Hat er vielleicht keinen Sohn, an den er seine Verantwortung und damit auch Hut und Handschuhe weiterreichen konnte? Oder handelt es sich bei dem Betrachter gar um einen Träger, der mit seinem Glauben oder seiner Zugehörigkeit zur katholischen Kirche hadert und deswegen freiwillig oder gezwungener Maßen sein Amt niederlegte?

„Erbe“ zeigt ein Zusammenspiel aus Innen und Außen, aus Zugehörigkeit und Distanziertheit, aus Tumult und Einsamkeit. Es spielt auf die sich immer wiederholenden, stetig gleichbleibenden religiösen und kulturellen Traditionen an, während es zugleich die individuellen Veränderungen aufzeigt.

Einen ähnlichen Blick auf das Geschehen der Palmsonntagsprozession hat auch der Dichter Theodor Storm im Jahr 1858 gehabt: „Es ist Palmsonntag heute, die schönste Frühlingssonne scheint in unsere Fenster; Wagen und Menschen strömen in die Stadt, denn es ist heute die große Osterprozession, wo sie das ganze Leiden Christi durch die Stadt tragen. Wir hatten Otto auf heute Mittag eingeladen, um aus unserem Fenster die Herrlichkeit mitanzusehen.“

Storm, von Geburt an evangelischer Konfession, hatte ein eher distanziertes Verhältnis zur katholischen Kirche, wie er sie in seinen Jahren in Heiligenstadt erlebte. Dennoch ist er von der Prozession so fasziniert, dass er sie in seinem Werk „Veronika“ realitätsnah wiedergibt und damit zugleich die frühste ausführliche schriftliche Darstellung dieses Brauches schafft:

„Der Vormittag des Palmsonntags war herangekommen. Die Straßen der Stadt wimmelten von Landleuten aus den benachbarten Dörfern. Im Sonnenschein vor den Türen der Häuser standen hie und da die Kinder der protestantischen Einwohner und blickten hinab nach dem offenen Tor der katholischen Kirche. Es war der Tag der großen Osterprozession. – Und jetzt läuteten die Glocken, und der Zug wurde unter der gotischen Torwölbung sichtbar und quoll auf die Gasse hinaus. Voran die Waisenknaben mit ihren schwarzen Kreuzchen in den Händen, nach ihnen die barmherzigen Schwestern in den weißen Schleierkappen, dann die verschiedenen städtischen Schulen und endlich der ganze unabsehbare Zug von Landleuten und Städtern, Männern und Weibern, von Kindern und Greisen; alle singend, betend, mit ihren besten Kleidern angeputzt, Männer und Knaben barhäuptig, die Mützen in den Händen haltend. Darüber her in gemessenen Zwischenräumen, auf den Schultern getragen, ragten die kolossalen Kirchenbilder: Christus am Ölberge, Christus von den Knechten verspottet, in der Mitte hoch über allen das ungeheure Kruzifix, zuletzt das Heilige Grab.

Die Damen der Stadt pflegten sich an dieser öffentlichen Feierlichkeit nicht zu beteiligen. –

Veronika saß in ihrem Schlafgemach halb angekleidet an einem Toilettentischchen. Vor ihr lag aufgeschlagen ein kleines Testament in Goldschnitt, wie es die katholische Kirche ihren Angehörigen gestattet. Sie schien sich über dem Lesen vergessen zu haben; denn ihr langes schwarzes Haar hing aufgelöst über das weiße Nachtkleid herab, während ihre Hand mit dem Schildpattkamme müßig in ihrem Schoße lag.

Als das Getöse des nahenden Zuges ihr Ohr erreichte, hob sie den Kopf empor und lauschte. Immer deutlicher kam es heran, das dumpfe Geräusch der Schritte, das singende eintönige Murmeln der Gebete. – »Heilige Maria, Mutter der Gnaden!« erscholl es vor dem Fenster, und von hinten aus dem Zuge kam es gedämpft zurück: »Bitte für uns arme Sünder jetzund und in der Stunde des Todes!«

Veronika sprach die vertrauten Worte leise mit. Sie hatte den Stuhl zurückgeschoben; mit herabhängenden Armen stand sie in der Tiefe des Zimmers, die Augen unablässig nach dem Fenster gerichtet. – Immer neue Menschen kamen und gingen, immer neue Stimmen erschollen, ein Bild nach dem andern wurde vorübergetragen. – Da plötzlich durchdrang ein herzerschütternder Ton die Luft. Das castrum doloris nahte sich, unter Posaunenschall, umdrängt von Menschen, gefolgt von den Meßdienern und den vornehmsten Priestern in feierlichem Ornate. Die Bänder flatterten, der schwarze Flor des Thronhimmels flutete in der Luft; darunter in einem Blumengarten lag das Totenbild des Gekreuzigten. Der eherne Schall der Posaunen war wie ein Ruf zum Tage des Gerichts.“

Inhaltlich knüpft die Palmsonntagsprozession an Veronikas tiefgehenden inneren Zwiespalt an. Noch wehrte sie sich offen an der Mühle gegen die Zuneigung, die ihr der Vetter ihres Ehemannes, Rudolf, entgegenbringt. Aber sie hadert mit ihren Gefühlen und ist einer Beziehung mit ihm nicht so abgeneigt, wie sie es als verheiratete Frau sein sollte. Dass ihr das Nachgeben hin zum Ehebruch droht, stellt ihre Identität infrage, die sich aus ihrer katholischen Erziehung speist. Wie lässt es sich vereinbaren, dass sie als streng gläubige Christin nun zu solch einer Sünde neigt? Wieso kann sie ihre Gefühle nicht mehr verstecken, verleugnen? Und ist das nicht alles vergebens, weil Gott weiß, wie es in Wahrheit in ihrem Herzen aussieht?

Die Palmsonntagsprozession verdeutlicht in der Visualisierung der Passion Christi absolut die fundamentale Jenseitsausrichtung des christlichen Glaubens, der in Veronika Ehrfurcht, Schuld und Angst auslöst. Vor ihren Augen thront der Heiland, der sein Leben für die Erlösung der gesamten Christenheit gegeben hat und der Offenbarung des Johannes zufolge über Gerechte und Sünder am letzten Tag entscheiden bzw. richten wird. Die Schuld Veronikas, die Angst vor Strafe und dem drohenden Verlust ihres Seelenheils, wird offenkundig. So empfindet sie [d]en eherne[n] Schall der Posaunen, der wie ein Ruf zum Tage des Gerichts herniedergeht, als eine persönliche Mahnung, gar Drohung an sie.

Anstatt Trost in Gott zu finden und dadurch wieder auf den rechten Weg gelangen zu können, entbindet sich Veronika letztlich in ihrer persönlichen Abhängigkeit zur katholischen Kirche, indem sie ihrem Beichtvater ihre eigene Offenbarung als potentielle Ehebrecherin versagt. Die Palmsonntagsprozession erscheint als ein Instrument zur Androhung von Sanktionierungsmaßnahmen bei Zuwiderhandlung einer christlich-guten Lebensführung. Diese ist innerhalb der Novelle nach der Vorstellung der katholischen Kirche gleichbedeutend mit absoluter Loyalität und uneingeschränktem Gehorsam gegenüber der Kirche als Erziehungs- und Moralinstanz. Erst durch Veronikas Loslösung bricht sie ihre fremd- sowie selbstauferlegte Unmündigkeit auf und kann ein Leben als selbstbestimmtes Individuum führen, das allerdings innerhalb seiner zwischenmenschlichen Beziehungen seinen Mitmenschen verpflichtet bleibt und sich trotzdem moralisch korrekt verhalten sollte. Ihre Ehekrise kann sie nur dadurch verhindern, dass sie das Gespräch zu ihrem Ehemann sucht und sich ihm anvertraut.

Auch wenn Theodor Storm kirchenkritisch war und durchaus auch mit der protestantischen Kirche als Institution fremdelte, muss die Schlussfolgerung in „Veronika“ einer moralischen Lebensführung nach christlichem Glauben nicht unbedingt widersprechen. Denn letztlich betrügt Veronika ihren Ehemann nicht und hat sogar die Möglichkeit eine Ehe in Zukunft mitzugestalten, in der sie sich wirklich geliebt fühlt bzw. in der sie selbst lieben kann.

Ob sich die Gefühle, die Veronika und der Betrachter von „Erbe“ im Anblick der Palmsonntagsprozession empfinden, wohl ähnlich oder ganz verschieden sein könnten? –

[Zur Kunst und Prozession: Henriette Roth; zur Novelle: Judith Windel.]